新潟市は、なぜフルーツパラダイス? 水害を〝おいしい〟へ転換した知恵

新潟市は、実はフルーツパラダイスである。イチゴの「越後姫」、砂丘地のスイカ、桃の「白根白桃」、私が今シーズンにハマった柿で言えば、種なしの「八珍柿」は佐渡に渡って「おけさ柿」となっているが、原木は新潟市秋葉区に現存。山形県でも「庄内柿」として広まっている。ブランド、いろいろあり過ぎで観光誘客の的が絞りづらいのは難点だが、果物好きにはたまらない充実ぶりだ。

そんな数あるフルーツのなかでも、新潟市のナシは凸凹グルメとして注目してほしい果物だ。特に地形マニア、歴史ファンの皆さん、ぜひ。

凸凹グルメとは、その土地の地形・風土が生んだ食べ物を私がネーミングしたものであるが、これは後述します。

毎年12月になると、新潟市の八百屋、産直、スーパーの店頭に並び始める西洋ナシのル レクチエは、フルーツ王国である新潟市においてイチゴの越後姫と並ぶ果物の特産品だ。

甘みの深さ、香りの良さ、そして生産量の少なさからそれなりお値段で、贈答品として活躍するフルーツのひとつ。我が家のような庶民の食卓にはなかなか上ることがない食べ物だが、時々、規格外や安売り品などでブランドフルーツの実力を堪能することができる。で、昨年12月のこと。嫁が買ってきた特売品がこちら。

私なぞの庶民の口には滅多に入らぬ高級品。パクリ。おいしくいただいた。

「フルーツ王国・新潟市」って、あまり知られていないだろう、おらが町の魅力のひとつ。県外観光客の多くの人たちは多分、「新潟のおいしい食べ物」をお目当てに来てるはずなのにねぇ。ぜひ、皆さんにもっと知ってほしいと願う、私、五十郎である。

そんなわけで、新潟凸凹グルメ第一弾として、フルーツ王国・新潟について探求する。

凸凹グルメ散歩とは?

「凸凹グルメ」とは、私、五十郎がネーミングしたご当地グルメの新しい捉え方で、その土地の地形、風土、歴史が生んだ名産品や食べ物のこと。町をブラブラしながら地域の食を楽しんでほしいという、レジャースタイルの提案が、「凸凹グルメ散歩」です。 凸凹とは地形、つまり山や谷、高低差などのこと。

今の世の中、 情報も物流も行き届いているせいか、日本全国どこへ行ってもたいていおいしいものを食べられるようになったと、私は思う。まあ、うまいとかうまくないとかの味の追及に実はあまり興味がなく、基本的に食べ物はありがたく、おいしくいただく主義の私、なのではあるが。

町歩きが好き、ブラタモリが好きという中年オヤジ的な趣味嗜好から、食べ物と地形を結び付けたら楽しかろうという発想で凸凹グルメ探求を始めたところ、これがなかなか面白い。「本サイトを通じて、その楽しさに気づく人が増えるといいなぁ」との思いを胸に、凸凹グルメの発信に努める所存の私、五十郎でございます。なにとぞ、よろしくお願いいたします。

町を歩いて、巡って、地域の風土・歴史を知り、おいしい食べ物に出会いしっかり味わう。とても豊かなグルメ体験、これぞガストロノミーだと私は思う。通り一遍の食べ歩きに飽きた方、知的レジャーをお求めの方、どうぞご愛顧を。

ちなみに本サイトのタイトル「ワンダー」は、Wander(ブラブラ歩く、うろつく)とWonder(驚く)をかけたもの、日々是ワンダーなのである。

いかにしてフルーツ王国に? まずは要点

新潟市がフルーツ王国になった源流は、江戸時代からのナシ栽培に求められるようだ。要点を簡単に記すと、

●要点

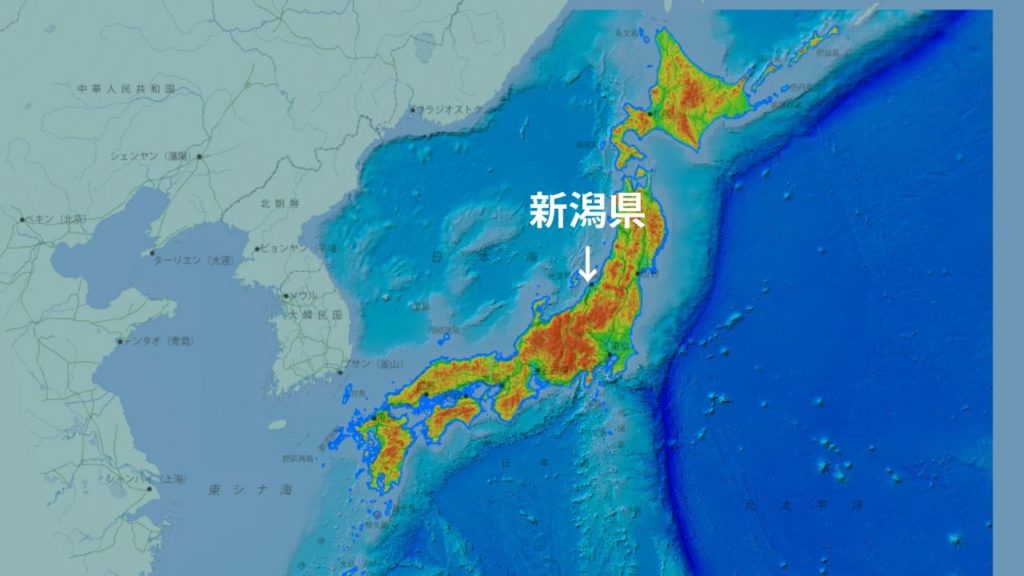

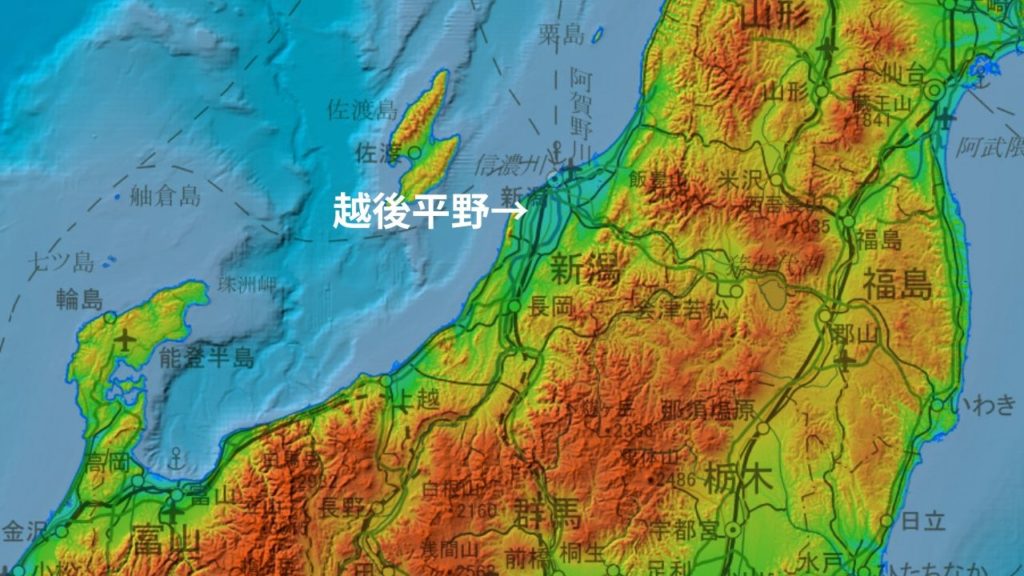

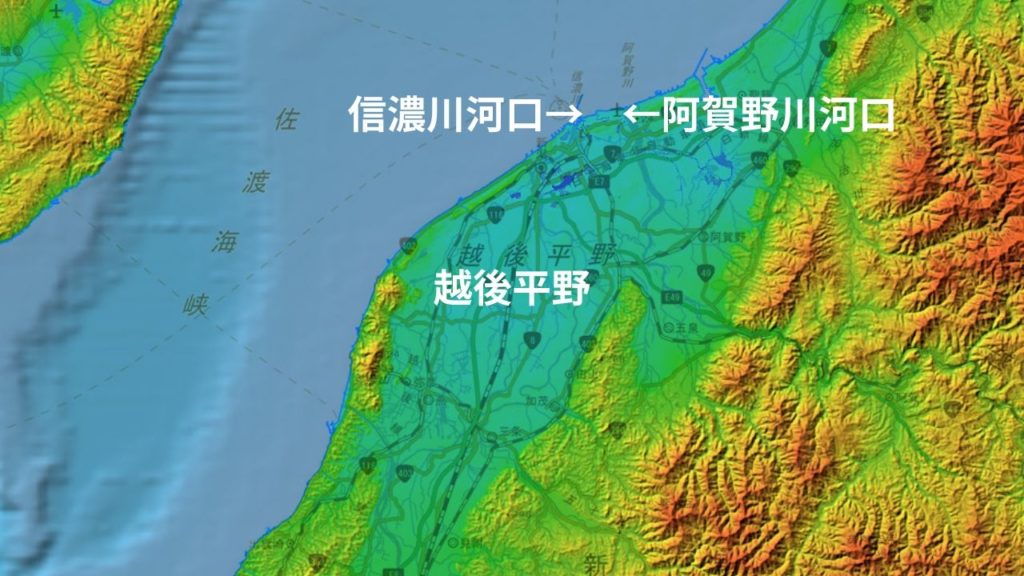

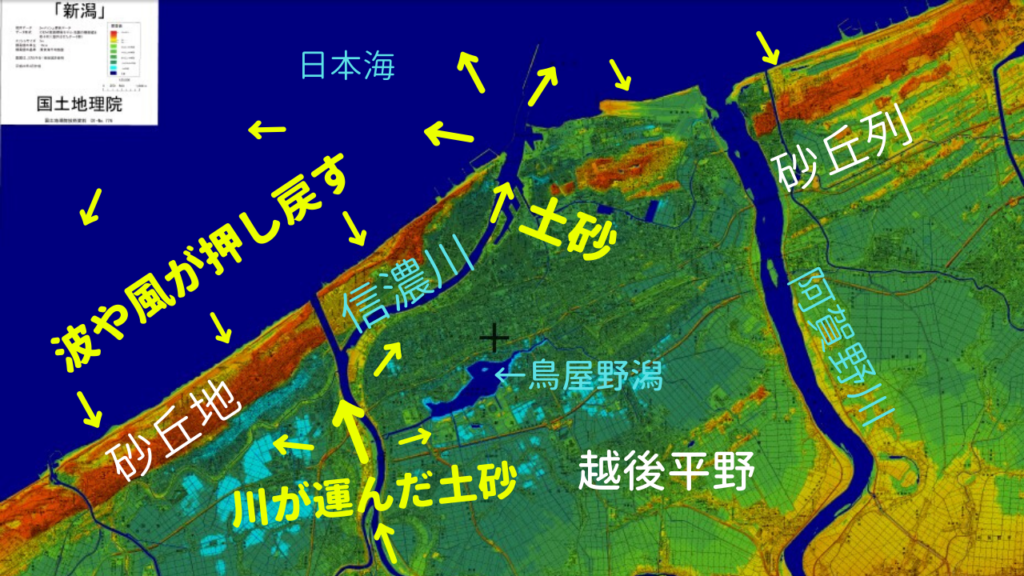

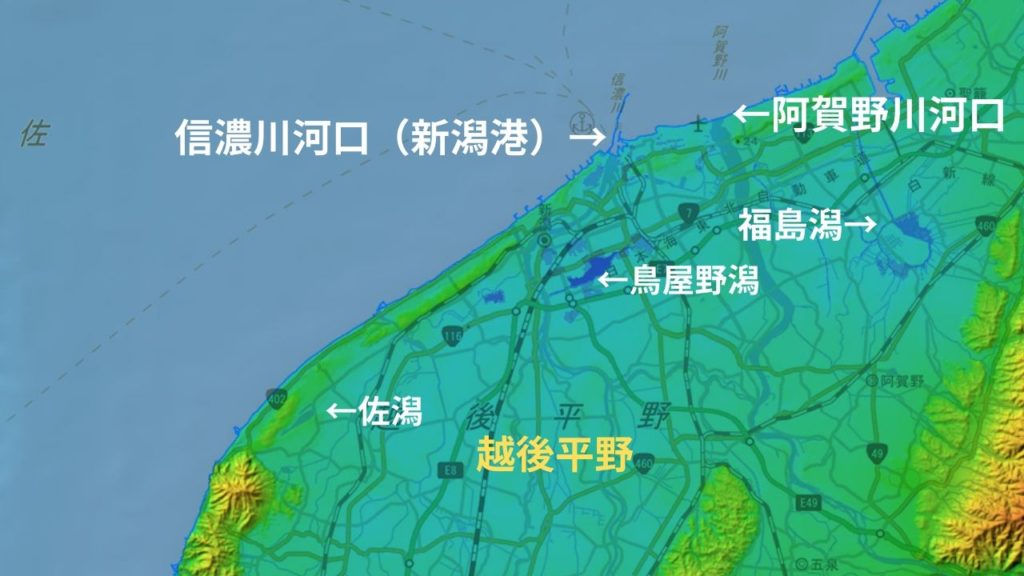

- 新潟市は日本最長河川の信濃川、および阿賀野川と、2つの大河が流れ込む河口部にある。

- そんな低湿地帯で、人々は昔から水害と戦ってきた。

- 江戸時代からナシ栽培がおこなわれていた。

- 川沿いでは、水害に弱い稲作ではなく水害に負けない梨の栽培が広まった。

- 大河が作った肥沃な大地も好条件となり、果樹栽培が広まった。

ざっと、こんな経緯と思われる。

日本最長河川の信濃川(全長367km)と、大河・阿賀野川(全長210km)が流れる新潟市。かつてこの2本の川が、新潟の河口部で合わさって日本海に流れ込んでいた時代もあったという。あな、恐ろしや。

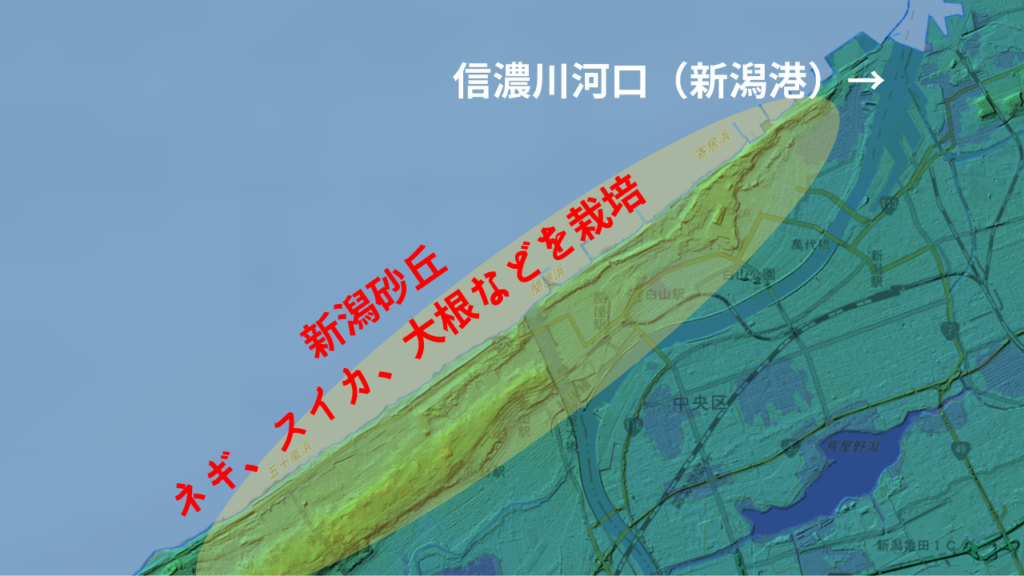

標高0メートルなんて当たり前、マイナスの場所もあるわが町新潟市なのである。国土交通省のハザードマップポータルサイトで地形を見てみると…

(以下、ハザードマップポータルサイトからダウンロードした画像に文字を乗せた)

下記は、「重ねるハザードマップ」の本領、洪水浸水想定区域(想定最大規模)を重ねたもの。越後平野の多くが対象範囲だ。異常気象が続く昨今、新潟に限らず皆さんの地域の状況もぜひ、ご確認を。同サイトには避難場所などの情報もしっかり盛り込まれている。

続く・・・