【ステイホーム企画】古地図と地形図で探る凸凹ご当地グルメ町さんぽ

新型コロナウイルスの影響で外出自粛が続く日々。精神的にも経済的にも、こんなの絶対、耐えきれんよなぁ。どこかでなにかを諦めながら、コロナを受け入れる方向に進むざるを得ないだろう。そしてきっと各国で、いよいよ、格差社会を埋めるベーシックインカムの議論が本格化するのではないか。一律10万円給付って、まさにベーシックインカムだ。

さて、自粛の嵐で外出がちっとも楽しめない日々ではあるが、こちとら観光レジャーのベテランである。おととい来やがれ新型コロナ。お家に居たって、存分に町さんぽをエンジョイしてやるぞ。

ウエブで地図を眺めながら脳内探検。これ、おすすめ。このブログでも紹介してきた国土交通省のハザードマップポータル、国土地理院の地理院地図、そして国立公文書館デジタルアーカイブの古地図。もう、眺めるだけで空間と時間を超えた壮大な凸凹グルメ・アドベンチャーに旅立てるという寸法だ。

こんな時こそ、妄想力をバキバキに鍛えてローカルを深く学ぶチャンス。地図と地形と食で妄想する凸凹グルメさんぽを楽しもう。凸凹は裏切らない。ステイホーム、妄想するか、超妄想するかの二択である。

では凸凹グルメ探検、今回は新潟県の村上市で行ってみよー。

絶品の塩引き鮭を生んだ村上市の地形と歴史

世界初の鮭の自然ふ化増殖に、江戸時代に成功した村上市。 その成功は当時の藩の財政を助け、多くの鮭料理を生み出すきかっけになった。

今や、鮭の酒びたし、氷頭なます、はらこめしなどなど、そのバリエーションは豊富にある、村上市のご当地グルメとなっている鮭料理。なかでも塩引き鮭のうまさは格別で、毎年冬に開催される即売イベントにはファンが押し寄せて即完売するという熱狂ぶり。そんな名物の誕生には、地形と歴史の3つのキセキが背景にあったのだ。

河岸段丘を利用した山城と城下町

村上の町の誕生は、おそらく戦国時代、村上城の築城に伴うものだ。昔はどんな町だったのだろう?

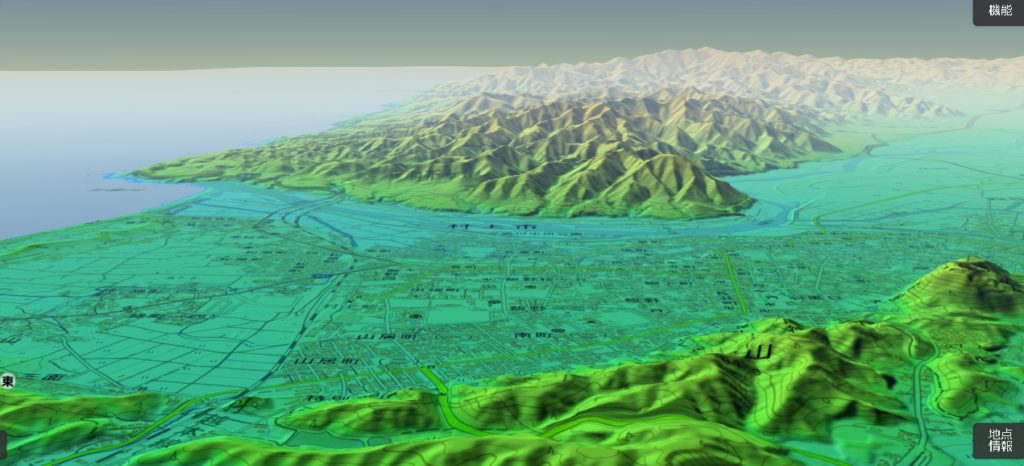

現在の村上市街はこちら。

さあ、古地図の登場だ。これは、「越後国村上城之絵図」( 国立公文書館デジタルアーカイブ )。 正保元年(1644年) 、江戸時代初めのころの図。

あぁ、もう眺めてるだけでワクワクだ。

いちいち地図を拡大してみたくなるが、国立公文書館のHPで自由に閲覧できるのでぜひどうぞ。

図の右下の描かれているのが城が築かれた山、臥牛山。上部でのたくっているのが三面川。ここを鮭が遡上するというワケだ。

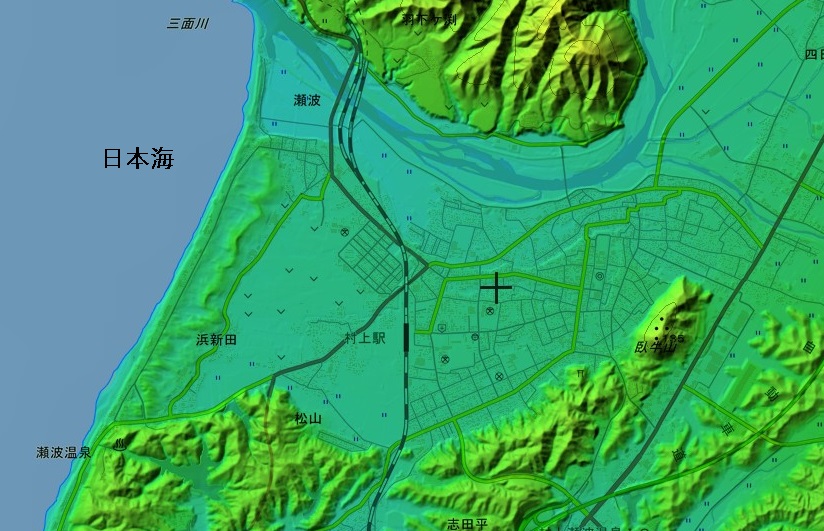

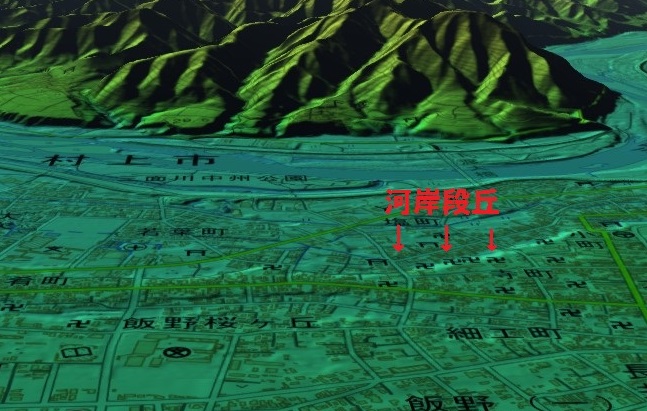

地形マニアならお分かりだろう、川沿いにカーブして町ができている。カーブの正体は、河岸段丘だ。

では、 地理院地図 の出番である。

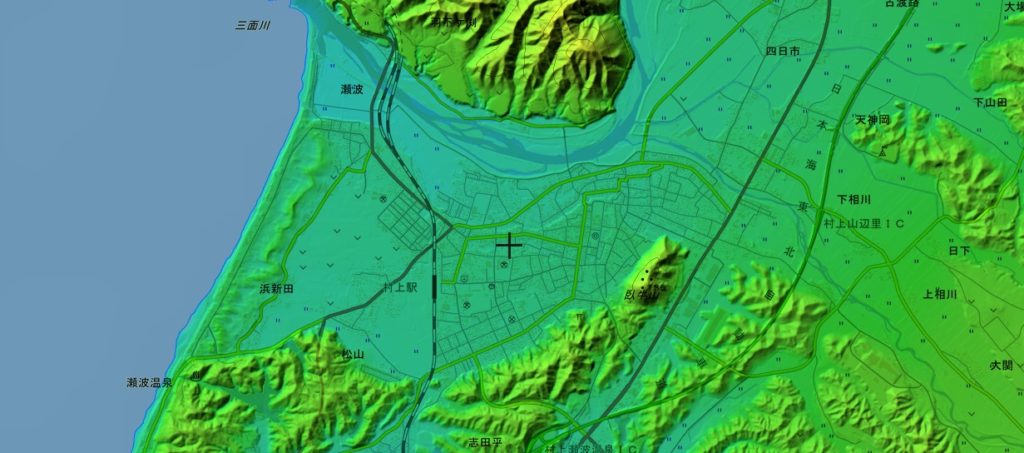

↑地理院地図を標高モードで観察すると…

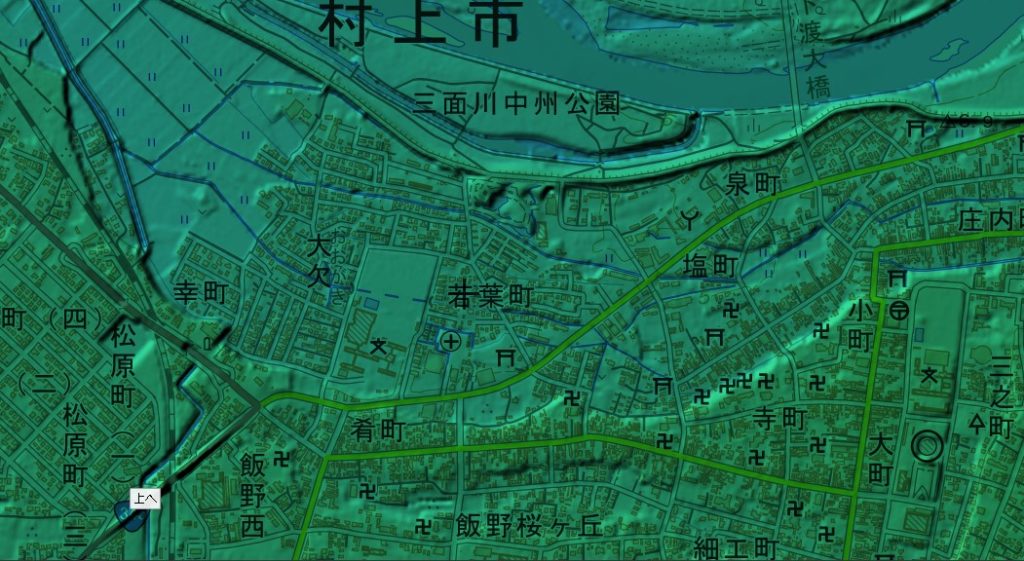

↑こんな感じで、臥牛山が浮き上がる。さらに、河岸段丘エリアにズームして、陰影起伏を強調すると…

図では、小町、寺町、肴町と大地が高くなっているのが分かる。この高低差を利用して寺を配置し、防御体制を敷いたのだろう。

ちなみにこの寺町の一角は、現在、「黒塀通り」としてデザインされ、観光パンフレットの表紙などを飾る、ばえスポットとなっている。いや、エモいの方がナウい言い方ですかね。なんだかねぇ。

さて、視点をグッと引いてワイドで再度、村上を眺めると…

↑こんな地形だ。もう一回、正保絵図を確認。

防御に有利な山、生活に便利な川、適度な平地。城と町を作るのに、ここは絶好の場所だった。

キセキ1は、城と町づくりに優位な地形の奇跡である。

地理院地図を立体表示で再確認。

このようになっているワケである。

さて、村上鮭を楽しめるグルメ情報も少々。以下、五十郎おすすめのスポットである。

五十郎おすすめ 村上の鮭グルメ

●千年鮭 きっかわ

鮭料理が多数そろい、土産選びに最適の店。店の奥に塩引き鮭がたくさんぶら下がっている風景は、フォトジェニック。観光パンフレットでもよく登場する。JR「大人の休日俱楽部」吉永小百合のポスターを店の外で撮影し、中高年の旅行客が多数訪れた。また、近くにある、老舗宿をリノベーションした食事処「千年鮭きっかわ 井筒屋」も人気。●千年鮭 きっかわ

●イヨボヤ会館

日本初の鮭の博物館。村上の鮭の歴史を学び、食事も楽しめる便利な施設。訪れたならマストのスポット。●イヨボヤ会館

●海鮮一鰭(いちびれ)

村上市で最も古いと思われる魚屋「越後村上うおや」の直営店。リーズナブルに魚介料理を味わえる。●海鮮一鰭(いちびれ)

つづく…